L’homme, depuis toujours, aspire à un monde paradisiaque. A défaut de reconsidérer son sens sacré, il l’imagine une fois encore tel Utopie. L’art, s’il se fait l’instrument de ses idéaux, l’amène aussi à en percevoir toute l’illusion.

Le Monde d’après

Alors que nos sociétés viennent d’être brutalement poussées à l’arrêt, hommes politiques, penseurs, médias et activistes de tous bords nous invitent à saisir ce moment singulier pour repenser collectivement notre modèle de société. Si personne ne semble pour le moment vraiment savoir à quoi le monde d’après va concrètement ressembler, cette période de réflexion s’avère propice au retour de l’esprit utopique. Les occidentaux aspirent aujourd’hui à un monde plus juste et harmonieux, respectueux de la nature, dans lequel ils travailleraient moins et plus localement pour être heureux. A défaut de croire en un dieu, ils pensent une fois encore pouvoir bâtir ce monde meilleur par leur seule volonté.

Cette manière de concevoir un idéal sociétal n’est pas nouvelle. Dans le monde judéo-chrétien, elle revient cycliquement. Afin de répondre à un désir, jamais assouvi, de ‘’paradis sur terre’’, l’esprit utopique donne forme à des systèmes qui se succèdent, chaque modèle atteignant plus ou moins rapidement ses limites. L’Art accompagne depuis toujours les grands bâtisseurs d’utopies comme ceux qui les remettent en question.

Utopie : la promesse du paradis sur terre

Au regard de l’Histoire, si les formes varient, les piliers de ce modèle idéal demeurent inchangés. Toute grande utopie se définit selon un archétype sacré qui reste à ce jour inégalé.

Dans la plupart des civilisations, on retrouve en effet trace d’un lieu hors du temps dans lequel règnent l’harmonie, la félicité et l’abondance ; un lieu parfait où l’homme vit, en toute liberté, dans la paix, un avec les dieux, éternellement. Dans l’Antiquité comme dans la tradition judéo-chrétienne, il prend la forme d’un jardin primitif dans un temps révolu qui figure le bonheur originel perdu. On le nomme le jardin de l’âge d’or ou l’Eden, le jardin du paradis perdu. La nature nourricière et bienveillante y dispense les hommes de travailler. Ils y vivent sans souffrir ni vieillir. Ovide dans ses Métamorphoses associe cet âge d’or au mythe de l’éternel printemps : le temps de la jeunesse comme de la floraison perpétuelles, un thème souvent abordé au Moyen Age dans l’art courtois.

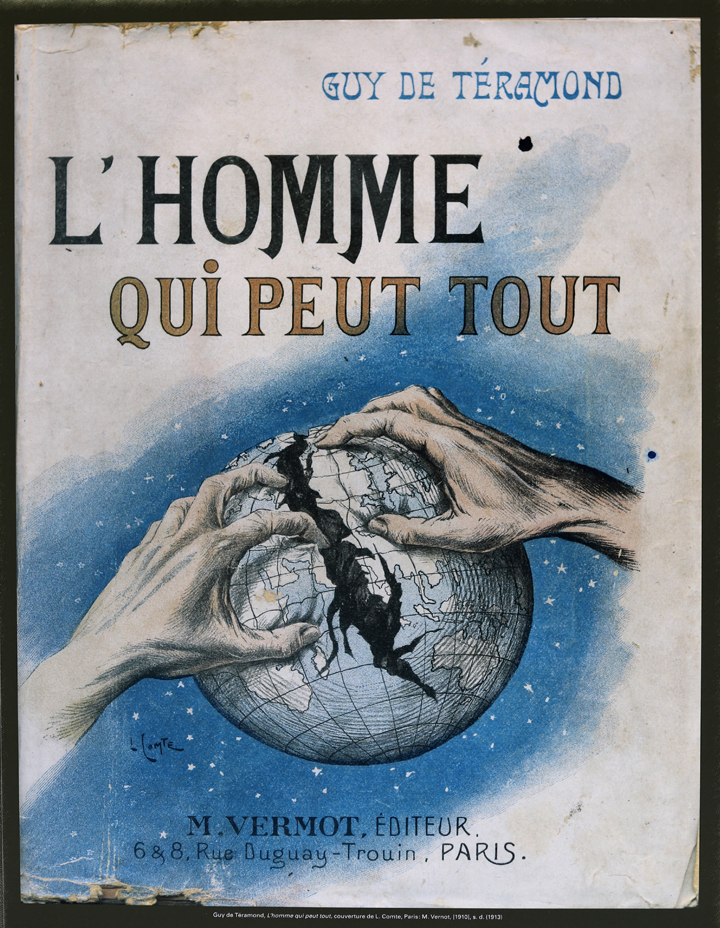

Au siècle des Lumières, la vision mécanique et rationaliste du Monde s’impose. L’Homme devient le grand architecte ordonnateur à la place du Créateur ; le progrès et les sciences, les moyens garantis de parvenir à la perfection qui triomphe toujours du hasard. Les hommes réinterprètent le mythe sacré de l’âge d’or. Dès lors, la quête consiste non plus à retrouver ce paradis perdu conçu par des dieux, mais à l’imaginer et le bâtir. Cette promesse de paradis sur terre prend le nom d’Utopie.

Croire ou pas en Utopie

Utopie apparaît à la Renaissance. En 1516, l’humaniste Thomas More la définit dans son roman Utopia comme une île lointaine où règnent une merveilleuse ordonnance et une parfaite félicité. Ce qui, au départ, relève d’un genre littéraire et d’un lieu imaginaire, s’impose peu à peu comme un mode de réflexion pour penser l’avenir, pour bâtir une société parfaite, déjà envisagée par le philosophe grec Platon vers 370 avant J.C. Dans cette cité idéale, conçue en général par un seul, tout se doit d’être parfaitement ordonné par une certaine élite qui détient les pouvoirs, en vue d’assurer le bonheur de tous, grâce au progrès. L’échec des utopies socialistes du 19ème siècle comme les utopies des régimes totalitaires du 20ème siècle amène néanmoins à redéfinir l’utopie comme un idéal politique ou social séduisant mais irréalisable concrètement. La promesse de liberté se transforme, dans les faits, en oppression. Elles mettent également en lumière les dérives que peuvent engendrer une telle quête de perfection de l’homme (surhomme fasciste, homme aryen, homo sovieticus…).

Au début du 20ème siècle, l’Amérique redéfinit pourtant elle aussi les contours d’un modèle utopique basé sur le progrès, même si de grands auteurs interrogent très tôt la vision du monde industriel et urbanisé se mettant en place. Ces artistes donnent naissance à un genre littéraire critique : la contre-utopie ou dystopie. Les œuvres les plus célèbres de cette période demeurent les livres d’Aldous Huxley sur l’eugénisme (Le Meilleur des Mondes), d’Eugène Zamiatine sur le bonheur dicté par l’Etat (Nous autres), de Georges Orwell sur la société de surveillance (1984, 1949), de Ray Bradbury sur la privation de penser (Farenheit 451) ou encore le film de Fritz Lang (Metropolis). Poussant le modèle à sa limite, ils démontrent par la fiction que toute utopie construite par l’homme finit par se retourner contre lui. Après la seconde guerre mondiale, l’Europe se met néanmoins à croire en l’idéal paradisiaque américain, dont la série Mad Men de Matthew Weiner dépeindra à partir de 2007 toutes les limites. Elle adopte à son tour ce style de vie garantissant le bonheur pour tous par la consommation de biens et de divertissements.

L’art en Utopie, au 20ème siècle

En Utopie, tout se doit de servir l’idéal et rien n’est laissé au hasard. L’architecture, le plus souvent monumentale, pose les bases de la nouvelle cité parfaite ; les autres arts promeuvent ces grands principes et éduquent les citoyens. Les artistes comme les intellectuels qui laissent entrevoir une autre manière de voir, subissent en général rapidement la censure ou sont persécutés. Au 20ème siècle, Hitler coupe court aux mouvements d’avant-garde et détruit les œuvres d’artistes renommés, considérés comme « dégénérés ». Dans les années 30, comme l’URSS avec le réalisme socialiste, il impose les codes d’un art officiel totalitaire, l’art nazi ; une approche reprise par Mussolini en Italie fasciste, comme par Mao dans les années 60 en Chine pour mener sa Révolution culturelle.

Aux USA, au début du 20ème siècle, Utopie se construit en s’appuyant sur un art rationnel et fonctionnaliste, inspiré par l’architecture verticale en gratte-ciel, puis le style international de l’école du Bauhaus. Ces mouvements donnent naissance à l’architecture moderne et le design industriel d’objets, alors que le cinéma hollywoodien des années 30/50 et la télévision des années 50/60 assurent la promotion du Rêve américain. Le philosophe Noam Chomsky démontre plus tard comment cette industrie de l’image opère telle une « fabrique du consensus ». Pour y parvenir, dans les années 50, le maccarthisme place sur liste noire un grand nombre d’artistes soupçonnés de répandre une autre idéologie, le communisme. Un sujet récemment mis en lumière dans des films comme Dalton Trumbo de Jay Roach ou Good night and good luck de George Cloney.

L’art contre Utopie, au 20ème siècle

Mais l’art se présente également comme un précieux moyen d’expression pour ceux qui critiquent l’ordre établi ou proposent d’autres alternatives. Si le genre contre-utopique connaît un essor en littérature au début du 20ème siècle et influence, dans les années 70, des courants contre-culture, c’est à partir des années 80 qu’il se fait ouvertement le reflet d’un monde désenchanté. Dans l’art contemporain, de nombreux photographes interrogent les promesses du modernisme, nous confrontant souvent de façon très réaliste à ses ruines (l’Ecole de Düsseldorf, Andreas Gursky, Michael Wolf, JR…).

La culture populaire annonce elle aussi la fin des utopies. La littérature, en particulier celle des jeunes adultes, de même que le cinéma de science-fiction, nous projettent au cœur de sociétés où nos peurs se sont transformées en réalité. Ils nous dépeignent un monde sans alternative collective possible où seuls quelques individus parviennent héroïquement à fuir sans jamais vraiment trouver de terre promise. On citera pour l’exemple, des livres à succès adaptés au cinéma comme Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, Equals ou en série TV, La servante écarlate.

Néo-utopies du 21ème siècle

Les grandes utopies apparaissent toujours dans des périodes de profondes mutations. A l’aube du 21ème siècle, alors que la révolution numérique amène à repenser le Monde, les néo-utopistes qui l’organisent depuis la Silicon Valley, nous promettent, à leur tour, l’égalité – un seul peuple, les internautes – qui pense et s’exprime librement par une seule langue – la novlangue du web ; l’accès en abondance aux services et aux biens grâce au libéralisme marchand. L’avancée rapide des techno-sciences et les nouveaux canaux de communication qu’ils contrôlent, leur permettent d’envisager un modèle englobant l’humanité entière qui réponde à toutes les attentes : le bonheur par la consommation de loisirs dans des paradis artificiels – les mondes virtuels – et dans la vie ‘’réelle’’ grâce aux robots qui travaillent à notre place et nous servent de compagnons ; un homme augmenté plus parfait, en attendant l’immortalité (la promesse du transhumanisme reprenant le thème utopique récurrent de l’eugénisme) ; la paix et l’abondance dans des smart cities et des maisons connectées – des cités dans lesquelles tout est géré en réseau par des machines ; des villes où la nature n’est pas délaissée, mais sous contrôle et artificiellement générée, ses sols étant stériles.

Comme tout mouvement s’imposant peu à peu comme le modèle dominant engendre des contre-mouvements, on voit de même se développer, depuis quelques années, non seulement un esprit critique de cette néo-utopie libérale et consumériste, mais également une autre pensée utopique qui se construit par l’expérimentation. L’idée d’utopies réalisables et pratiques pour vivre autrement dès maintenant n’est pas nouvelle. Depuis toujours, des hommes ont tenté d’incarner leurs sociétés idéales – au sein de communautés ou dans des petites cités dont certaines incluant une dimension spirituelle comme Auroville en Inde. Dans les années 70, en réaction à la société de consommation, Ernest Callenbach publie Ecotopia, un roman qui dresse le portrait d’une société écologique ou l’homme vit en harmonie avec la nature. Ce best-seller influence alors la contre-culture qui tente l’aventure au sein de petites communautés. Aujourd’hui, cette utopie écologiste gagne du terrain. Nous alertant sur la fin prochaine de notre espèce comme de la Terre, elle tente de nous amener à changer globalement de modèle.

Dans le domaine artistique, ces dernières années, alors que des plasticiens comme Lee Bull, Ilya et Emilia Kabakov, Bodys Isek Kingelez, Yin Xiuzhen ou Carlos Garaicoa soumettent à notre regard des cités utopiques ou nous plongent au coeur de mondes virtuels paradisiaques (TeamLab), d’autres expérimentent des solutions plus concrètes. Leur monde d’après ne se bâtit plus à partir d’une vision narrative fictionnelle mais par un processus collectif et ludique de co-création d’où peut émerger quelque chose de nouveau. On citera, par exemple, des collectifs d’artistes comme Superflex, les ateliers van Lieshout et Wochenklauser ou dans un genre plus festif, le festival Burning Man pendant lequel chaque année depuis 1986 une cité éphémère s’auto-construit dans le désert et s’auto-organise sur la base de grands principes inhérents à toute cité utopique.

Babel, une fois encore ?

S’il appartient aujourd’hui à chacun de redéfinir, à défaut du Monde, du moins son monde d’après, gardons néanmoins en mémoire, pour conclure, l’intemporel mythe de Babel. Comme de très nombreux artistes contemporains ces dernières années ont tenté de nous le rappeler, la même histoire ne cesse de se répéter. Qu’il s’agisse de village global virtuel, de mégapoles déjà bien réelles ou à venir dans l’univers, toutes témoignent du même idéal babélien. On citera pour l’exemple les œuvres très explicites sur ce thème de Vik Muniz, John Isaac, Anselm Kieffer, Andreas Gursky, Yang Yongliang, Stéphane Couturier ou Wim Delvoye…

Babel se présente comme la première Utopie de l’Histoire : une tour-monde permettant aux hommes de s’élever jusqu’au cieux pour siéger en gloire avec Dieu ; une cité parfaite constituée d’un seul peuple qui partage une seule langue. Dans le récit biblique, lorsque sa construction commence à nuire à l’harmonie de la Création, Dieu décide d’intervenir en confondant leur langage. Les hommes ne parvenant plus à se comprendre, finissent par abandonner la cité idéale. Si elle peut paraître cruelle, cette expérience leur apprend que toute quête d’un paradis terrestre est illusoire…

Dans le brouhaha ambiant, cet enseignement de sagesse peine à se faire entendre. En Occident, les hommes n’ont depuis longtemps plus peur du châtiment de Dieu, ni n’interprètent les événements comme des signes d’un rééquilibrage divin à l’œuvre. De même, le paradis sacré promis ne semble plus ni vraiment désirable, ni assez concret. Le sens du message christique « mon royaume n’est pas de ce monde » reste incompris. Pourtant, comme dans de nombreuses traditions spirituelles, celui qui accepte l’idée que le paradis ne puisse se bâtir extérieurement, peut parvenir à le vivre, très concrètement, ici et maintenant. Au sens sacré du terme, le paradis se définit avant tout comme un état originel de sérénité et d’amour permanent que chacun peut retrouver, s’il le désire vraiment, au fond de soi. Un état d’être permettant de vivre librement, tout autrement, un avec l’Absolu. Ce paradis, en ces temps tourmentés, donne des raisons d’espérer et d’agir. Depuis l’Antiquité, tous les hommes sages l’ayant retrouvé ne cessent de nous le répéter : le vrai paradis n’est pas utopique !